|

||

咨询QQ: 杂志订阅 杂志订阅 编辑 编辑 网管 网管 培训班 培训班 市场部 市场部 发行部 发行部电话服务:  010-82024981 010-82024981 | ||

|

||

数字基础设施在推动数字经济繁荣壮大的同时,引发数据中心算力规模和机架数量的激增,带来数据中心能耗、成本以及碳排放的不断攀升[1-2]。数据中心作为数据存储及计算的关键基础设施,特别是近五年ChatGPT、Sora等大语言模型在AI领域广泛应用,引发数据中心高昂的能耗代价。研究显示,数据中心能耗占全球能耗的比例将从2015年的0.9%上升到2030年的8%[3]。2023年,一些重要经济体数据中心的用电量已经超过其社会总用电量的3%[4]。在中国,数据中心已成为继钢铁、化工、水泥、有色等八大重能耗行业之后的第九大能耗行业。因此,用什么能源和技术适配数据中心的能源供应和低碳运行,成为全球数据中心可持续发展极其重要的问题[5-7]。

与此同时,在“双碳”战略驱动下,以新能源为主体的新型能源系统演进也给数据中心的绿色低碳发展带来前所未有的机遇和挑战,原有数据中心算力与能源在规划运行上相割裂的现状值得“思考与变革”。一方面,数据中心负荷具有时空灵活性,是目前已知的少有的一种可以不依赖电网而实现电力负荷瞬时转移的新型柔性负荷[8]。数据中心内部存在大量的电力灵活性资源可参与新型电力系统的灵活性调节,包括智算任务负荷的可调节潜力、备用的柴发、UPS储能以及空调制冷、蓄冷等热力灵活性资源等,如何激发这些能源资源装置的增值价值潜力,已经成为数据中心参与电力系统以及热力系统灵活性的重要议题;另一方面,梯级利用、多能互补、源网荷储、能源互联网等理念、技术和模式的发展,驱动数据中心“算力网”与邻域“电力网”“热力网”在技术和产业上的深度融合,将助力实现数据中心节能降耗、绿色高质量可持续发展。

因此,以数据中心为载体的智能算力和以新能源为主体的新型电力二者的协同发展已成为未来信息和能源两大领域融合发展的必然趋势。《算力基础设施高质量发展行动计划(工信部联通信〔2023〕180号)》《加快构建新型电力系统行动方案(2024-2027年)(发改能源〔2024〕1128号)》等国家政策也密集提出“加快算力与电力协同关键技术及商业模式的研究、推广和应用”,以统筹数据中心、新型能源系统在规划、设计和运行等方面的算力与电力协同、算力与热力协同。数据中心的电力消费不属于计算机、通信和其他电子设备制造业,而是与多类别行业的电力消费相关,特别是“信息处理和存储支持服务”“其他电信服务”行业。数据中心能耗及灵活性统计呈现涉及主体部门多、变量多等诸多难题和挑战。进而,为量化和预测全国数据中心综合能耗需求及其灵活性资源潜力,为相关顶层设计和关键技术布局做好基础性的参考指引,本文构建了全国数据中心综合能耗及其灵活性预测模型,并综合数据中心水耗及碳排放等综合指标,对全国数据中心的综合能耗及其灵活性资源进行了预测和评估,最后围绕数据中心的算力与电力协同亦提出了三项政策建议。

一、全国数据中心综合能耗需求预测

1.模型构建

1)模型概述

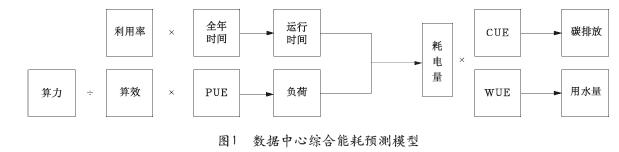

本预测模型(图1)通过综合考量中国数据中心算力(Computing Power,CP)增长的多元因素,模拟并预测了全国数据中心综合能耗需求。首先,通过起始年份(2023年)总负荷值、总算力以及全国数据中心的电能利用效率(Power Usage Effectiveness,PUE),计算起始年份全国数据中心算效(Computing Effectiveness,CE),即全国面板的单位算力能耗。随后,模拟预测了从起始年份至目标年份(2030年)算力的增长趋势,并考虑了不同增长率对算力规模的影响。进一步,通过模拟多年内数据中心算力本体的技术进步,预测了数据中心算效的演变。在此基础上,结合2030年全国数据中心算力规模的预估值和算效值,计算了全国数据中心电力电量负荷需求。接着,通过乘以多情景下数据中心全年等效的满功率利用小时数,估算了数据中心的年总用电量,最后根据2030年(预测经验先进值)水资源利用率(Water Usage Effectiveness,WUE)、碳使用效率(Carbon Usage Effectiveness,CUE)计算出2030年全国数据中心2030年用水量和碳排放量。所有综合能耗均通过直方图直观地展示了分布情况,包括均值、中位数、方差和标准差等统计特征。

2)模型假设

本模型的构建基于一系列必要性假设,这些假设有助于简化复杂的现实问题,并聚焦分析影响算力和电力需求的主要因素。具体的必要性假设如下:(1)模型所提到的算力需求是针对整个数据中心行业的总算力规模;(2)假设的算力需求分别按照拟合出的一次、二次、指数函数的增长率增长;(3)假设算效分别按高速增长、中速增长和低速增长的三种不同速度逐年提升;(4)假设所有的变量变化(如除算力变化)都是基于年度平均的。

2.变量获取及设置

1)算力规模变化

算力是衡量计算机系统或设备在单位时间内能够完成的计算任务量的一个指标。算力可分为基础算力、智能算力和超算算力等类型,统计时需分别计算各类算力规模,再汇总得出总算力规模。根据报道的2016-2023年全国算力总规模[9],并采用三种不同拟合方式,即一次函数拟合、二次函数拟合、指数函数拟合,得到2024-2030年全国的算力数据并计算出每年的复合增长率。

2)算效水平变化

算效是评价数据中心在进行计算和信息处理任务时,资源使用效率和计算质量的综合指标。其中,性能功耗比是衡量算效的重要指标,是单位功耗下所能获得的计算性能。根据SPEC统计测算的现有典型芯片的历史算效(即功耗比)的演变情况,将未来全国算效提高率分别设为低速提高、中速提高、高速提高,即每年算效分别增加[4%,8%,12%][10]。

3)电能利用效率

电能利用效率是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与计算设备(IT)负载消耗的能源的比值。PUE值越接近1表明非IT设备耗能越少。根据相关国家标准,将2030年的全国数据中心的PUE值分别设为1.10,1.20,1.30,2023年全国数据中心的PUE值按1.48计算[11]。假设PUE值按指数函数随年份下降,对PUE值进行指数函数拟合。

4)全年利用小时数

全年利用小时数即数据中心全年满功率折算利用小时数。2023年全国数据中心平均利用率为57%,整体平均上架率为61%,由此折算出2023年全国数据中心全年满功率折算利用小时数为2833小时。预计到2025年全年满功率折算利用小时数将达到3154小时(利用率、负载率均不低于60%)[12]。因此,预计到2030年全年满功率利用小时数将达到5073小时,进而将2030年全年满功率折算利用小时数设置为[4000小时,5000小时,6000小时]。

3.数据中心电力、电量及水耗和碳排放的预测

2023年全国数据中心算力规模为230EFLPOS,对应的电力负荷达到0.30亿千瓦(810万标准机架)[13]。基于2023年全国算力规模和总负荷量的数据,并设定该年度全国数据中心的整体PUE值为1.48,得出2023年全国数据中心的平均算效约为0.01TFLOPS/W。

1)情景设置

各情景的变量参数个数结果如表1所示。

2)结果分析

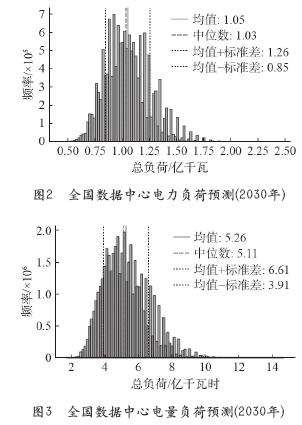

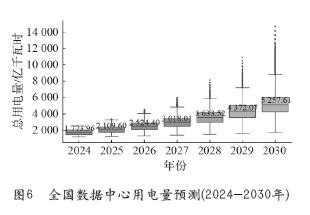

预测模型结果如图2和图3所示,2030年全国数据中心电力负荷均值为1.05亿千瓦、中位数为1.03亿千瓦、最大值为2.45亿千瓦、最小值为0.43亿千瓦、标准差0.17亿千瓦。2030年全国数据中心总用电量均值为5257.6亿千瓦时、中位数为5112.9亿千瓦时、最大值为14691.7亿千瓦时、最小值为1718.4亿千瓦时、标准差为1348.1千瓦时。

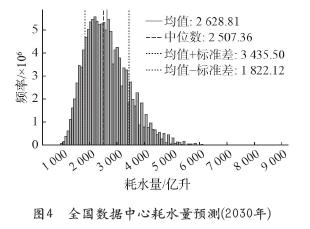

按2030年全国数据中心平均水使用效率(WaterUsageEffectiveness,WUE)值(设为0.5升/千瓦时,预测经验的先进值),设定2030年全国数据中心的WUE值为[0.4,0.5,0.6],计算出2030年全国数据中心的全年的耗水量均值为2628.81亿升,中位数为2507.36亿升,具体如图4所示。

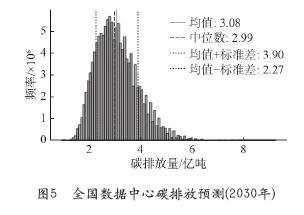

2023年全国电网平均碳排放因子为0.57千克CO2/千瓦时,设定2030年数据中心碳排放量因子为0.3,0.4,0.5[14]。计算出2030年全国数据中心碳排放量的均值为3.08亿吨,具体如图5所示。

图6为2024-2030年全国数据中心用电量趋势。可以看出,数据中心用电量每年中位数的上升反映电力需求的持续增加,数据中心耗电量呈现每4年翻一番的趋势。基于这一趋势,预计未来全国数据中心用电量的中位数或均值受数据中心数量增长、规模扩大和技术进步的影响将继续上升。同时,数据中心算力、算效、PUE、CUE和WUE将是影响全国数据中心综合能耗的主要影响因素。

二、全国数据中心电力灵活性资源预测

1.数据中心单体灵活性资源度量测算

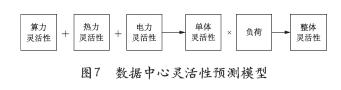

数据中心主要工作为接收并处理来自外界用户的算力负载任务,所需电力由电网供给并通过冷却系统散热,将机房温度控制在特定温度范围内的较低水平,配备有一定备用电源如柴油发电机或燃气轮机和备用储能设备,且仅在紧急情况如停电或供电系统故障时启用。在数据中心运行过程中,实际存在大量可以调度但并未被调度的灵活性资源,且通过对这些灵活性资源的利用,能够有效对数据中心的碳排放、能耗、经济成本等方面起到明显的正向作用[15]。就灵活性而言,数据中心的灵活性资源主要包括三个方面:算力侧灵活性资源、热力侧灵活性资源和电力侧灵活性资源。算力侧灵活性资源表现为算力负载中智能算力负载所具有的时空可转移性,以及服务器单位算力能耗随负载率变化的可调节特性;电力侧灵活性主要表现为备用电源、储能设备与电网市场如峰谷电价之间的交互关系;热力侧灵活性主要表现为冷却系统性能系数随送风温度的变化和数据中心建筑热惯性以及虚拟储能特性。以上灵活性为常规数据中心所具有的可调度灵活性资源,对于部分数据中心而言,还存在外部风力发电、光伏发电等可再生能源供给、办公区域等负荷所带来的电力侧灵活性资源,蓄冷蓄热设备所带来的热力侧灵活性资源,多分布式数据中心之间任务转移所带来的算力侧灵活性资源等,在此不做外部灵活性测算(图7)。

具体地,以某15兆瓦智算数据中心为例,经模型计算,其具有时空可转移特性的智能算力负载占比设为50%,平均可转移时间设为12.5小时,同时采用柴油发电机和燃气轮机作为备用电源,且数据中心与电网交互形式仅为购入电力,数据中心PUE约为1.35[16]。若对数据中心具有的灵活性资源进行充分利用,相比于不利用数据中心灵活性的方式,能够削减约43.4%的碳排放、27.7%的能耗和35.3%的运行成本。同时,考虑灵活性资源利用的削峰填谷能力,对数据中心灵活性资源的利用能够削减约28%的负荷,且可对至多23%的负荷进行时间上的转移调度。因此,上述数据中心28%~51%的负荷具有高度的灵活性潜力。若该数据中心具有上述其他额外可调度灵活性资源,对灵活性资源利用所带来的收益以及具有灵活性的负荷占比将更进一步增加。

2.全国数据中心灵活性利用潜力分析

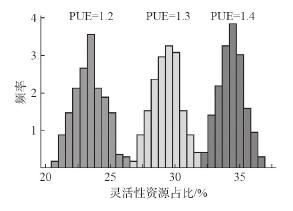

结合前文对于全国算力负荷预测及灵活性预测模型,对2030年全国数据中心的灵活性利用潜力进行预测。2025年中国算力规模中智能算力占比应达到35%,按全国智能算力在总算力中的占比年均增长速率在1%测算[17-18]。综上,认为2025年至2030年,智能算力占比增长速率可能为[1.05,1.10,1.15],对应全国智能算力规模稳步、中速、高速增长;智能算力中可时间转移负载占比为[40%,50%,60%],平均可转移时间为[2.5,5.0,7.5,10.0]小时。研究结果表明,按中位数计算,全国数据中心算力侧可调度负荷在1.5万兆瓦左右,热力侧可调度负荷在0.8万、1.7万和2.5万兆瓦左右(三个峰值)。同时,在电力侧,3030年全国数据中心还应具备约0.26亿千瓦时的UPS储能和2.1亿千瓦时的柴油发电机或燃气轮机备用电源,在特定情境下可以进行需求侧的调度利用。热力侧可调度负荷大小与PUE指标密切相关。如图8所示,作为除算力设备外最大负荷,PUE越大则表明存在的可削减可调度的冷负荷越多,制冷系统负荷越多。综上,在高PUE下,数据中心可调度负荷约占35%,在低PUE下可调度负荷也约占到总负荷的24%左右。以上可调度负荷以可削减负荷为主,若进一步考虑可转移负荷,数据中心可调度负荷可占到50%以上。

三、结论及建议

1.结论

随着数字经济的快速发展,数据中心的综合能耗将呈现快速的增长趋势。预计到2030年,中国数据中心算力的电力负荷约为1.05亿千瓦、水耗约为2628.8亿升、碳排约为3.1亿吨。同时,数据中心将向算力中心演变,数据中心将成为新型电力系统一个良好的灵活性资源。数据中心内部的算力、电力和热力灵活性资源能够激发典型数据中心能够削减约43.4%的碳排放、27.7%的能耗和35.3%的运行成本。中国数据中心2030年的灵活性资源约在2.3万~4.0万兆瓦之间,数据中心算力—电力协同将成为信息和能源协同发展的重要场景。

2.建议

1)建议细化数据中心的能耗统计,在《国民统计年鉴》中单列数据中心行业的电力消费量

传统基于服务器及其上架率、利用率的电耗自左向右统计方法存在响应迟缓、数据粒粗糙以及准确性差的问题。相较之下,电力数据具有实时性强、计量精准的特点,可采用自右向左的电力直接计量模式来计量数据中心的电力消耗情况。然而,当前数据中心电力计量在电力报装流程与数据统计方面存在信息缺失的困境。因此,建议对照《国民经济行业分类与代码》的分类,对数据中心相关行业进行电力消费的统计。数据中心的电力消费不属于计算机、通信和其他电子设备制造业,而是与多类别行业的电力消费相关,特别是《国民经济行业分类与代码》中的“信息处理和存储支持服务”“其他电信服务”行业。因此建议在《国民统计年鉴》的“分行业能源消费总量”中单列“数据中心基础设施行业”的能耗。

2)建议推进算力—电力协同下数据中心与新型能源系统的耦合与互动,推动相关标准规范及示范工程

全链条统筹协调智算中心绿色电力消纳、算力负荷时空匹配以及中低温余热利用,实现智算中心电力、算力、热力的协同,将对信息与能源系统规划优化与运行调控将促进全要素生产率的提高。因此,建议深入挖掘智算中心内部算力转移、备用电源、储能与建筑热惯性的电力灵活性资源潜力,出台智算中心柔性资源参与电网需求响应及辅助服务的市场机制;鼓励新能源企业形成电源聚合商,并与智算中心采取打捆结对的方式,签订绿电交易中长期合同;积极夯实“智算中心源网荷储一体化”示范项目的规划与调度规范和标准,在绿电丰沛地区打造“算力—电力”互动发展的示范园区、探索“增量配网+大数据+绿电直供”模式,打造数字和能源融合发展零碳智算中心集群;鼓励智算中心与所在区域能源规划和产业规划的融合,引导智算中心建设与区域内外电力、热力资源及负荷的协同规划,推广智算中心综合能源的发展模式[19]。

3)建议明确跨主体的算力-电力协同定位和分工,落实算力—电力协同在规划、建设、调度、市场、模式等阶段的功能机制

算力—电力协同具有耦合交叉强、异质能流多、涉及主体广、耦合变量杂、评价维度难、涉及链条长等特点,特别是如何将智算任务调度与电力供应实时耦合,如何构建灵活可调的协同运行机制,如何在激发各参与主体的积极性,是推动算力-电力协同的重要思考[20]。目前,相关政策对算力—电力协同对政府、发电企业、电网企业以及基础设施运营商缺乏明确的功能定位和激励机制,导致在算力—电力协同实际落地过程中缺乏有效的组织(比如源网荷储一体化数据中心项目的管理和组织)和统一的保障机制(比如电力市场和算力市场的价格机制),导致算力—电力协同在具体实施过程中难以协同开展。因此,建议国家明确算力—电力协同双向协同机制中各相关方的工作职责和算力—电力协同具体工作体系,针对“东数西算”国家枢纽节点地区,研判绿电最低保障收购小时数及定价机制,推广智算中心共享储能的建设运行模式,制定算力—电力协同的激励政策,推动算力—电力规划、建设、调度、市场、模式的协同探索,促进关键技术攻关和工程示范开展。

参考文献

[1] EWIM D R E, NINDUWEZUOR-EHIOBU N, ORIKPETEO F, et al. Impact of data centers on climate change: a review of energy efficient strategies[J/OL]. The Journal of Engineering and Exact Sciences, 2023, 9(6): 1639701e. http://10.18540/jcecvl9iss6pp16397-01e.

[2] ZAKARYA M. Energy, performance and cost efficient data centers: a survey[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 94: 363–385.

[3] G N, F, EICKER U. Sustainability analysis of zero energy consumption data centers with free cooling, waste heat reuse and renewable energy systems: a feasibility study[J/OL]. Energy, 2023, 262: 125495. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544222023775.

[4]王永真,宋阔,韩恺,等.算力-电力-热力协同视角下数据中心高密机柜全栈联动研究[J/OL].中国科学:技术科学,[2025-01-22].

[5]朱欢,张彩云,赵秋运.互联网发展对碳生产率的影响:基于工业化阶段演进的视角[J].北京理工大学学报(社会科学版),2023,25(5):15-27.

[6]魏一鸣,余碧莹,唐葆君,等.中国碳达峰碳中和路径优化方法[J].北京理工大学学报(社会科学版),2022,24(4):3-12.

[7]魏一鸣,陈炜明.碳减排“时-空-效-益”统筹理论:总体框架[J].北京理工大学学报(社会科学版),2024,26(5):1-11.

[8] CHEN S, LI P, JI H, et al. Operational flexibility of active distribution networks with the potential from data centers[J/OL]. Applied Energy, 2021, 293: 116935. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261921004153.

[9] 陈晓红, 曹廖滢, 陈姣龙, 等. 我国算力发展的需求、电力能耗及绿色低碳转型对策[J]. 中国科学院院刊, 2024, 39(3): 528-539.

[10] SPEC. SPEC CPU® 2006 results-query [EB/OL]. (2024-01-01) [2024-01-14]. https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults.

[11]中国信息通信研究院产业与规划所,内蒙古和林格尔新区.中国绿色算力发展研究报告(2024年)[R].北京:中国信息通信研究院,2024:29-30.

[12]工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》[J].中国信息化,2021(9):16-20.

[13]中国信息通信研究院.中国算力发展报告(2024年)[R/OL].2024.https://www.cpz.org.cn/news/720071589999399213.html.

[14]生态环境部办公厅.关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知[EB/OL].(2023-03-07)[2025-01-06].https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/202302/t20230207_1015569.html.

[15]王永真,韩艺博,韩恺,等.基于能值理论的视角的数据中心综合能源系统的可持续评价及优化[J/OL].北京理工大学学报,[2025-01-10][2025-01-22].[链接](由于链接过长,此处用“链接”代替实际URL)

[16] WANG Y, HAN Y, SHEN J, et al. Data center integrated energy system for sustainability: generalization, approaches, methods, techniques, and future perspectives[J]. The Innovation Energy, 2024, 1(1): 100014-55100014-71.

[17]工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》[J].信息技术与标准化,2023(10):5.

[18]姚剑峰,凌静,曲立楠,等.基于改进FCM聚类算法的清洁能源典型场景构建[J].电网与清洁能源,2019,35(4):76-82.

[19]王永真,沈俊,韩恺,等.算力-电力-热力协同数据中心综合能源技术发展白皮书[R].北京:北京理工大学,2023:12.

[20]国家电网公司.电力算力协同发展报告[R].北京:国网能源研究院有限公司,2024.

作者简介

王永真,主要从事多能互补综合智慧能源、新型动力系统智能控制、中低温热能高效利用、建筑供热及制冷的关键技术、核心装备及能源战略研究。发表论文多篇,授权专利多项,参与制定标准多项。

唐豪(2000-),男,硕士研究生。

魏一鸣(1968-),男,博士,教授,博士生导师。

韩恺(1988-),男,博士,教授,博士生导师。

韩特(1993-),男,博士,副教授,博士生导师。

林嘉瑜(2002-),男,硕士研究生。

韩艺博(2000-),男,硕士研究生。

编辑:Harris