|

||

咨询QQ: 杂志订阅 杂志订阅 编辑 编辑 网管 网管 培训班 培训班 市场部 市场部 发行部 发行部电话服务:  010-82024981 010-82024981 | ||

|

||

一、引言

应对全球气候变化挑战,实现碳中和已成为国际社会的共同使命。标准是引领和规范行业发展的重要工具,开展零碳数据中心相关标准研究,建立健全零碳数据中心标准体系,对于推动数据中心行业绿色低碳发展具有重要的现实意义。

本文将从零碳数据中心标准体系现状、标准横向分析比较、标准实施路径等方面对零碳数据中心相关标准进行研究,以期为我国零碳数据中心标准体系的构建和完善提供支撑。

二、标准体系现状

1.国外零碳数据中心标准现状

当前国际范围内尚未形成专门针对零碳数据中心的专项标准体系,相关技术规范多聚焦于数据中心能效优化体系构建、可再生能源整合应用及碳足迹全周期管理等领域,这些基础性技术规范与管理框架为行业低碳转型提供了初步支撑。

1)国际组织

国际标准化组织(ISO):发布的“ISO/IEC30134系列标准(数据中心能效指标)”,定义了数据中心的电能使用效率(PUE)指标、可再生能源利用率(RER)指标、碳排放强度(CEI)指标,为零碳数据中心的能效和碳排放评估提供了国际通用的方法论。《ISO50001(能源管理体系)》是通用能源管理体系框架,虽然不是专门针对数据中心,但被广泛用于支持能源效率的持续改进,从而支持零碳目标的实现。

国际电信联盟(ITU-T):发布的“ITU-TL.1300(绿色数据中心标准)”,提供了绿色数据中心的设计和运营指南,涵盖能效优化、可再生能源利用、水资源管理等方面,强调了数据中心在实现碳中和目标中的技术路径和管理措施。

2)美国

美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE):发布的“ASHRAE90.4(数据中心能效标准)”专注于数据中心的能效设计,特别是空调系统和电力系统的优化,为数据中心的能效提升提供了技术指导,间接支持零碳目标的实现。

美国绿色建筑委员会(USGBC):发布的“LEED(能源与环境设计先锋认证)体系”,包括对数据中心建筑的能效、可再生能源利用、碳排放等方面的评估,获得LEED认证的数据中心通常被认为是绿色建筑的典范。

美国环境保护署(EPA):发布的“ENERGYSTARforDataCenters”,为数据中心提供能效评估和认证服务,鼓励数据中心采用高效设备和技术,减少能源消耗和碳排放。

3)欧盟

欧洲标准化委员会(CENELEC):发布的“EN50600系列标准(数据中心设施和基础设施)”,涵盖了数据中心的设计、建设、运营和维护,强调了能效优化和环境影响的最小化,为零碳数据中心的建设提供了技术规范。

欧盟委员会:发布的自愿性行为准则“EUCodeofConductforDataCentres(数据中心行为准则)”,旨在通过最佳实践指南帮助数据中心提高能效和减少碳排放,包括能效管理、可再生能源利用、冷却系统优化等方面的建议。

4)其他地区

日本:GreenIT(绿色IT)促进委员会发布的《数据中心能效指南》强调通过技术革新及管理优化实现碳中和目标,并倡导采用可再生能源与高效冷却技术。

新加坡:标准委员会制定的《SS564(绿色数据中心标准)》基于ISO50001能源管理体系,构建了涵盖能效监测、可再生能源整合及持续改进机制(PDCA循环)的综合框架。该标准通过定义性能指标和行业最佳实践,为东南亚地区数据中心的绿色低碳转型提供标准化路径。值得注意的是,新加坡政府还特别提出未来需关注能源与水资源的协同管理,并将其纳入可持续数字解决方案的规划中。

5)行业组织与倡议

除了上述标准外,一些行业组织和倡议也在推动零碳数据中心的发展。

绿色网格联盟(TheGreenGrid,简称TGG):提出了PUE、碳利用效率(Carbon Usage Efficiency,简称CUE)、碳排放因子(CarbonEmissionFactor,简称CEF)等指标,帮助数据中心评估能效和碳排放。

欧洲数据中心行业:发起“Climate Neutral DataCentre Pact(气候中立数据中心协议)”,承诺到2030年实现数据中心的碳中和目标,并制定了具体的能效和可再生能源利用目标。

2.国内零碳数据中心标准现状

国内在数据中心领域的标准体系庞大,主要集中在设计、施工及验收、运维、能效、绿色建筑、可再生能源利用、节能技术应用等方面。

在零碳数据中心标准领域,我国已率先构建了包含T/AIAC004-2023《零碳数据中心评价标准》和T/CA305-2023《零碳数据中心分级与评价方法》在内的多维标准框架,在数据中心全生命周期碳排放核算、能效提升技术路径及碳中和评价指标体系等方面形成系统性突破,为全球零碳数据中心标准化建设提供了重要的范式参考。

但是目前已有的零碳数据中心标准,既不是国家标准,也不是行业标准,而是由数据中心相关领域的多个社会团体、行业协会制定的团体标准。

当前已经正式发布的团体标准,如表1。

其中T/CA301-2021、T/CA305-2023这两份标准均为中国通信工业协会发布,T/CA301-2021着眼如何建设,T/CA305-2023着眼如何分级与评价,这两份标准具有延续性。T/SHSIC0201-2023、T/SEESA013-2024这两份标准的评价指标依据来源于上海市的数据中心地方标准。

这些标准各有特色,分别涵盖了零碳数据中心如何创建、如何策划、如何建设、如何评价等等,各自提出了碳排放核算方法、评价体系、评价流程等,涉及到零碳数据中心全生命周期的多个阶段,并对各个阶段如何运用绿色节能技术路径提出了指导原则、给出了实施建议。

3.国内现有标准存在一些不足

国内现有的零碳数据中心标准仍存在一些不足,主要体现在以下几个方面:

1)标准体系框架还不够完善

现有零碳数据中心标准各有侧重点,都涉及到数据中心能效和绿色建筑、绿色节能技术应用等方面,但对关键技术指标和要求,大部分标准沿用了数据中心传统的考核指标电能利用效率(PUE)作为关键指标,并未针对零碳数据中心的特色提出针对性的指标,缺乏系统性和全面性。部分标准只考察数据中心的建设阶段或只考察运营阶段,有的标准虽然内容涉及到全生命周期各个阶段,但均为纲领性要求,达不到指导性实施细则的深度。

2)碳排放计算原则较为笼统

部分标准对碳排放计算公式或计算原则较为笼统,颗粒度不够精细,如对设备生产的碳排放,提出“按照材料重量进行核算”、“可按设备重量1.1倍的冷轧碳钢板卷的碳排放量等效计算”。

3)碳排放范围三缺少可比性

在数据中心的碳排放范围方面,有部分标准将重点放在范围一和范围二上,有部分标准涵盖范围一、范围二、范围三。目前已有的方法论难以覆盖范围一、范围二和范围三的所有情况,即使在范围一中,也存在一些微量排放难以准确计算。对于数据中心而言,范围一和范围二的主要排放源可以进行精确计量,并且有相关的成熟方法论可以进行整合,具有实际操作的可行性。然而,不同项目对于范围三排放的定义和涵盖内容存在差异,缺乏统一的计量、方法论,也缺乏同维度的可比性。

4)与现有标准体系衔接不够

零碳数据中心标准体系建设应与现有数据中心标准体系、能源标准体系、环境标准体系等相衔接,避免标准之间的冲突和重复,形成协调统一标准体系。建议行业内开展以下几个方面的工作:

梳理现有标准:对现有数据中心标准、能源标准、环境标准等进行全面梳理,找出与零碳数据中心相关的内容。

整合现有标准:对现有标准中与零碳数据中心相关的内容进行整合,形成统一的零碳数据中心标准体系。

补充完善标准:对现有标准缺失的内容进行补充完善,形成完整的零碳数据中心标准体系。

5)团体标准实施的力度不够

国内现有的零碳数据中心标准均为团体标准,根据《中华人民共和国标准化法》第十八条,“国家鼓励学会、协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准,由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。”

与国家标准和行业标准相比,团体标准通常由行业协会或社会组织制定,缺乏法律强制力,主要依赖自愿执行;执行机制不完善,缺乏有效的监督和惩罚机制;市场认可度低,制定过程缺乏广泛参与,导致代表性和权威性不足;标准质量参差不齐,技术水平难以满足市场需求;缺乏有效的激励机制,企业缺乏动力主动遵守团体标准;宣传力度不够,部分标准并未对公众全文公开,导致企业和公众对其认知度低。

三、标准分析比较

从以下几个维度对国内现有的零碳数据中心标准进行分析和比较:

1)全生命周期阶段

国内现有的零碳数据中心标准,所提出的要求涉及到零碳数据中心全生命周期各个阶段,情况对比如表2。

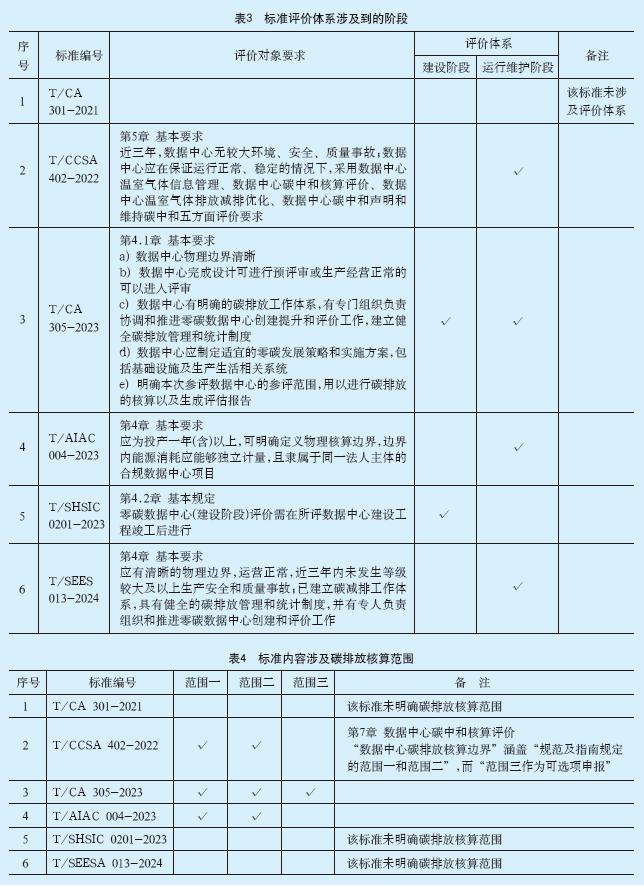

各标准的评价体系,对于参与申报评价零碳数据中心的实体对象,分别设定了一些要求,而评价体系有的针对建设阶段,有的针对运行维护阶段,情况对比如表3。

2)碳排放核算范围

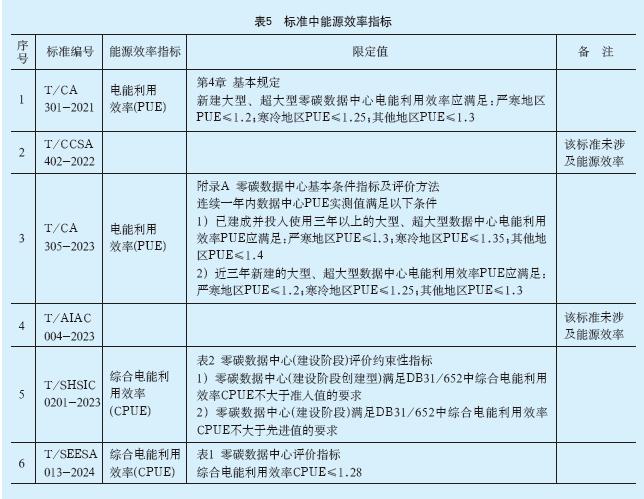

国内现有的零碳数据中心标准,对于数据中心的碳排放核算范围,与《温室气体盘查议定书》中规定的企业的温室气体排放划分的三个范围,涵盖情况对比如表4。

其中T/CCSA402-2022明确“范围三是一项选择性报告”、“范围三作为可选项申报”。

T/AIAC004-2023明确数据中心碳排放仅计算范围一和范围二的排放。

3)能效评价指标

能效是衡量数据中心能源利用效率的重要指标,也是零碳数据中心建设的关键。能效限定值是衡量数据中心能效水平的最低要求。

零碳数据中心的能效评价指标体系涵盖能源效率、可再生能源利用率、碳排放等维度。

(1)能源效率

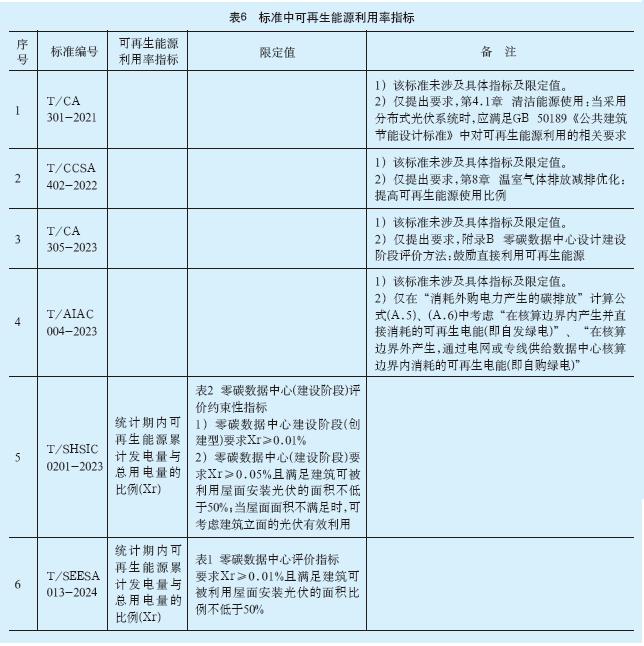

国内现有的零碳数据中心标准中能源效率指标,情况对比如表5。

T/CA301-2021、T/CA305-2023这两份标准采用的电能利用效率(PUE),与数据中心能效方面的国家标准和行业标准中PUE定义和计算方法基本一致。

T/SHSIC0201-2023、T/SEESA013-2024这两份标准采用的综合电能利用效率(CPUE),来源于上海市地方标准DB31/652-2020《数据中心能源消耗限额》第3.7节,综合电能利用效率(CPUE)定义为“统计期内在PUEEE基础上,综合考虑数据中心重要性、技术创新与应用、对外供能、利用工业废弃能源等因素,对数据中心电能利用效率进行调整后的值”。

(2)可再生能源利用率

国内现有的零碳数据中心标准中可再生能源利用率,情况对比如表6。

(3)碳排放

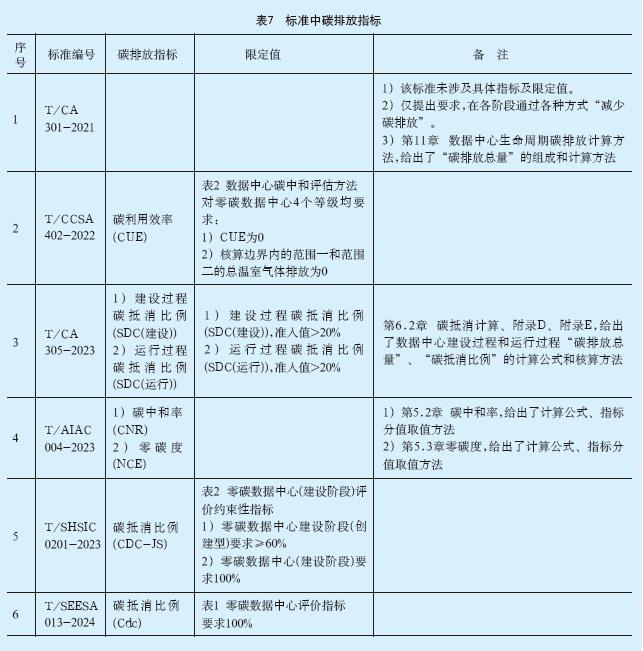

国内现有的零碳数据中心标准中碳排放指标,情况对比如表7。

其中T/AIAC004-2023标准最大特色是评价指标具有创新性,在数据中心领域首次提出两个重要指标——碳中和率、零碳度,均是量化指标,并且提供了相应的计算方法。数据中心碳中和率(CNR)定义为“数据中心碳抵消与数据中心碳排放的比值”。数据中心零碳度(NCE)定义为“数据中心核算边界内范围一、范围二碳排放的二氧化碳当量与电子信息设备消耗的总电量的比值”。

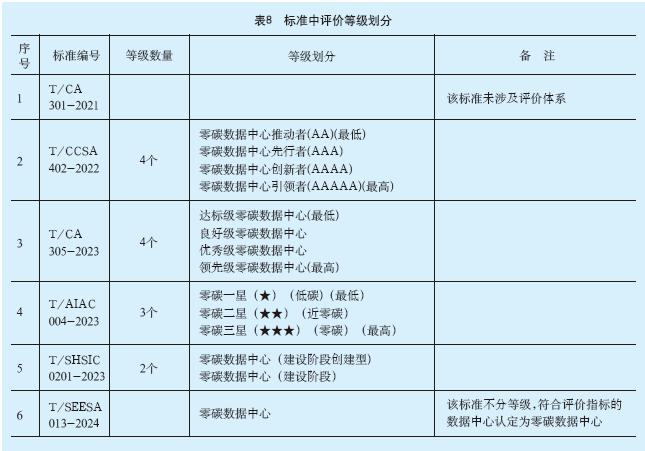

4)评价等级划分

国内现有的零碳数据中心标准,对于零碳数据中心的评价体系,各个标准有各自不同的评价指标、计算原则、评分办法等,但等级划分的方法基本相似,都是根据测评结果进行打分,按照分数高低划分为不同的等级,各标准评价等级划分情况对比如表8。

四、标准完善建议

针对本文国内现有零碳数据中心标准存在的一些不足,对我国的零碳数据中心标准体系的构建提出相应的改进完善建议。

1.完善体系框架

采用“1+N”标准体系结构(例如T/AIAC001-2022《“零碳中国”评价标准通则》为基础,结合具体场景标准),并确保与国家标准(例如《零碳建筑技术标准》(尚未正式发布))在核算边界、技术措施等维度保持一致。

整合现有标准,明确层级结构(如基础标准、技术规范、评价方法),并注重与数据中心内的各类设备、材料、工器具等的工业节能、绿色制造等现有体系的衔接,避免重复编制。推进全生命周期覆盖标准制定,涵盖设计、施工、运维、拆除等环节。构建零碳数据中心全生命周期标准体系,建议涵盖以下方面:

1)基础通用标准

明确术语定义(例如温室气体、碳汇等),并引用GB/T32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》等规范性文件。

制定基本要求,包括物理边界清晰、碳排放工作体系完善、零碳发展策略明确等,同时结合地方标准(例如上海市地方标准DB31/T1242-2020《数据中心节能设计规范》)。

2)技术标准

覆盖全生命周期技术环节:设计阶段需遵循绿色建筑标准(例如GB/T50378-2019《绿色建筑评价标准》);建设与运维阶段采用节能降碳技术(例如余热利用、液冷技术),并鼓励清洁能源替代。

强调碳排放计算方法(例如GB/T51366-2019《建筑碳排放计算标准》)及能效限额(例如DB31/652-2020《数据中心能源消耗限额》)。

3)管理标准

建立碳中和管理体系,包括碳排放核算(依据GHGProtocol)、监控系统及持续改进机制。

实施全生命周期管理,覆盖规划、运行、改造等阶段,并纳入范围三(产业链)排放的实践探索。

4)评价标准

采用分级评价方法(例如引领级、优秀级等),基于设计、建设、运维分阶段评估,评分指标包括碳中和率、零碳度等。

动态复核与升级机制,确保标准随技术进步迭代优化。

以上对标准体系构建的建议,将建设与评价协同推进,结合地方标准及国际核算框架,实现从基础规范到分级落地的闭环管理。

2.细化碳排放计算原则

对于如何细化材料和设备的碳排放计算原则以提高数据透明度和准确性的问题,还需各行各业共同努力,通过更广泛地合作建立统一的细化核算方法,建立碳排放计数系统,确保材料和设备全生命周期供应链中碳排放数据的准确性和透明度。

3.增强范围三碳排放可比性

参考国际标准(例如GHGProtocol),调研T/CA305-2023《零碳数据中心分级与评价方法》的实践经验,并结合国内实际完善范围三(例如上下游产业链、供应链、设备全生命周期)核算方法,将范围三纳入评价体系,建立标准化评价流程和指标,提升数据一致性,并通过国际对齐(例如《温室气体核算体系》)提升可比性。通过第三方鉴证确保数据真实性和可比性,并探索实践案例形成可推广的指南。

4.强化与现有标准衔接

建立跨部门协调机制,确保新标准与地方性标准(例如上海市地方标准DB31/T1242-2020《数据中心节能设计规范》)、能效管理标准(例如GB40879-2021《数据中心能效限定值及能效等级》)等技术要求兼容。统一术语定义和核算边界,避免执行冲突。

5.提升团体标准实施力度

通过政策强制披露碳排放,将碳指标纳入采购标准(例如政府采购要求)和认证体系。通过试点示范、企业评级激励(例如零碳/近零碳数据中心评定)推动落地,并配套财税优惠措施。利用绿色金融工具(例如碳排放权质押)激励企业落实标准,同时加强行业监督与反馈机制。

6.其他建议

鼓励技术创新与标准协同(例如分布式光伏、源网荷储、光储充算一体化、虚拟电厂、水下数据中心设计),并强化全生命周期碳排放管理,结合绿电交易与碳市场机制加速零碳进程。

五、标准实施建议

对如何有效地实施标准,使其真正发挥作用,提出建议:

1)政策措施

对零碳数据中心的关键技术指标和要求制定强制性标准(例如能效限定值、可再生能源利用率等),并加强监督检查,配套奖励机制(例如财政补贴:设备购置补贴、电费补贴等,税收优惠:减免企业所得税、增值税等)。

强化碳排放披露要求,对大型数据中心及上市企业实施强制性披露,推动绿色采购政策落地。

2)激励机制

通过绿色金融工具(如专项贷款)支持节能技术(如液冷、智能运维),并将相关技术纳入绿色金融分类。

设立碳抵消机制,鼓励使用基于自然的碳抵消方案,并探索供应链低碳转型激励。

3)监管机制

加强对数据中心能效、碳排放等方面的监督检查,引入第三方评价机构监督,建立零碳数据中心信息公开平台,定期公布数据中心的能效、碳排放等信息,确保标准执行透明度。

参考LEED认证模式,设立阶段性证书(例如“创建型零碳数据中心”),并设定有效期以倒逼持续改进。

4)与碳交易衔接

建立统一碳核算标准,尤其覆盖范围三排放,推动数据中心纳入全国碳市场。

利用碳配额交易、碳税等市场工具,结合绿电交易机制实现减排成本优化。

5)国际合作

积极参与国际标准化组织的活动,参与相关国际标准的制定和修订,加强与其他国家和地区在零碳数据中心标准方面的交流合作,学习借鉴先进经验。推动碳核算标准与国际互认,参与全球碳市场规则制定。

六、结论与展望

研究发现,国际上虽未形成专门针对零碳数据中心的标准,但相关标准在数据中心低碳转型中发挥了重要作用。国内虽有多项团体标准出台,但在碳排放核算范围、能效评价指标及评价等级划分等方面仍存在差异。建议通过政策支持、激励机制、监管体系以及与碳交易机制衔接,为数据中心行业低碳、零碳转型提供系统性支撑,未来需持续完善标准体系,强化全生命周期碳管理能力,助力碳中和目标实现。

参考文献

[1]T/CA301-2021零碳数据中心建设标准[S].中国通信工业协会,2021.

[2]T/CCSA402-2022数据中心碳中和技术要求和评估方法[S].中国通信标准化协会,2022.

[3]T/CA305-2023零碳数据中心分级与评价方法[S].中国通信工业协会,2023.

[4]T/AIAC004-2023零碳数据中心评价标准[S].中国投资协会,2023.

[5]T/SHSIC0201-2023零碳数据中心策划技术与建设评价规范[S].上海市通信学会,2023.

[6]T/SEESA013-2024零碳数据中心创建与评价技术规范[S].上海市节能环保服务业协会,2024.

[7]赵吉志.数据中心能效评估指标分析[J].信息技术与标准化,2014,(3)4:14-16,23.

[8]秦宏波.上海市绿色低碳数据中心标准体系建设研究和实践[J].上海节能,2022,(07):779-784.

[9]潘京津,孙文龙,李卫平.数据中心行业碳达峰碳中和标准体系建设研究[J].信息技术与标准化,2023,(04):41-45.

[10]黄群骥,卢进,黄娜.数据中心能效指标探讨[J].中国优秀数据中心,2019,(4):11-13.

[11]能源与投资.专家热议零碳未来,零碳中国评价标准通则正式发布[EB/OL].https://mp.weixin.qq.com/s/rYZ9xeRw49JkiL8ohAM0vg.2023-05

作者简介

丁聪,高级工程师,咨询工程师(投资)、注册监理工程师、信息系统项目管理师(高级),上海市节能环保服务业协会绿色数据中心专业委员会副主任,CDCC数据中心专家技术组专家、设计师技术组副主任委员,中国电子学会高级会员,中国勘察设计协会电气分会杰青组委员,中国通信企业协会团体标准委员会专家,上海市智能建筑建设协会青年专家委员会委员。长期从事数据中心建设项目的咨询、设计工作,参与出版行业专著、译著三本,主编、参编地方标准、团体标准十余项,发表学术论文三十余篇。

编辑:Harris